Turnover élevé, absentéisme récurrent, conflits interpersonnels, perte d’engagement… Ces phénomènes, souvent perçus comme des dysfonctionnements ponctuels, sont en réalité les manifestations observables de risques psychosociaux (RPS).

Ils signalent une désorganisation du travail ou une prévention insuffisante, et traduisent un déséquilibre durable entre les contraintes imposées par l’activité et les ressources dont disposent les salariés pour y faire face.

Face à ces constats, la question centrale demeure : par où commencer ? Avant d’envisager des actions correctives telles que les lignes d’écoute, les médiations ou les formations sur la régulation du stress – pertinentes dans certains contextes mais rarement suffisantes à elles seules – il est indispensable de procéder à une évaluation structurée des facteurs de risques psychosociaux.

Cette étape constitue le socle de toute démarche de prévention primaire, dont l’objectif est de traiter les causes organisationnelles des difficultés plutôt que leurs seules conséquences visibles.

Une approche globale et participative de l’évaluation des RPS permet ainsi de transformer ces signaux d’alerte en leviers d’amélioration des conditions de travail, au service à la fois de la santé des salariés et de la performance durable de l’organisation.

Les risques psychosociaux : définitions, modèles et approche théorique

Les mutations profondes du monde du travail – intensification des activités, transformations organisationnelles, développement du numérique, recherche accrue de performance – ont favorisé l’émergence de nouveaux risques professionnels.

L’Observatoire européen des risques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail constatait déjà, en 2007, que ces évolutions avaient conduit à une montée des risques psychosociaux (RPS) (European Agency for Safety and Health at Work, 2007).

En France, la définition de référence est celle proposée par le Collège d’expertise sur le suivi des RPS au travail (Gollac & Bodier, 2011), qui désigne les RPS comme des

« risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ».

Les RPS recouvrent donc un ensemble de situations de travail susceptibles d’altérer la santé des salariés ou agents :

- le stress professionnel, défini par l’Agence européenne comme un état de déséquilibre entre la perception des contraintes imposées par l’environnement et celle des ressources disponibles pour y faire face (Légeron, 2008) ;

- les violences internes, entre salariés ou agents (conflits, harcèlement moral ou sexuel) ;

- les violences externes, émanant de personnes extérieures à la structure (incivilités, agressions, menaces, insultes) (Hassard et al., 2014).

L’origine du risque est psychosociale dans la mesure où elle découle à la fois des caractéristiques de l’environnement de travail (pression temporelle, charge, soutien, interruptions, ambiguïtés de rôle) et des caractéristiques individuelles (état de santé, croyances, compétences, sentiment d’efficacité, soutien perçu) (Burakova & Leduc, 2014).

Cette conception s’inscrit dans une lecture interactionniste et dynamique du stress : le risque psychosocial n’est pas un état figé, mais un processus d’ajustement entre les exigences de la situation et les ressources mobilisables.

C’est dans cette perspective que se sont développés les principaux modèles explicatifs du stress au travail, notamment ceux de Karasek, Siegrist et, plus récemment, Bakker et Demerouti, que nous détaillerons ci-après.

Le modèle « Demande – Autonomie – Soutien » de Karasek et Theorell

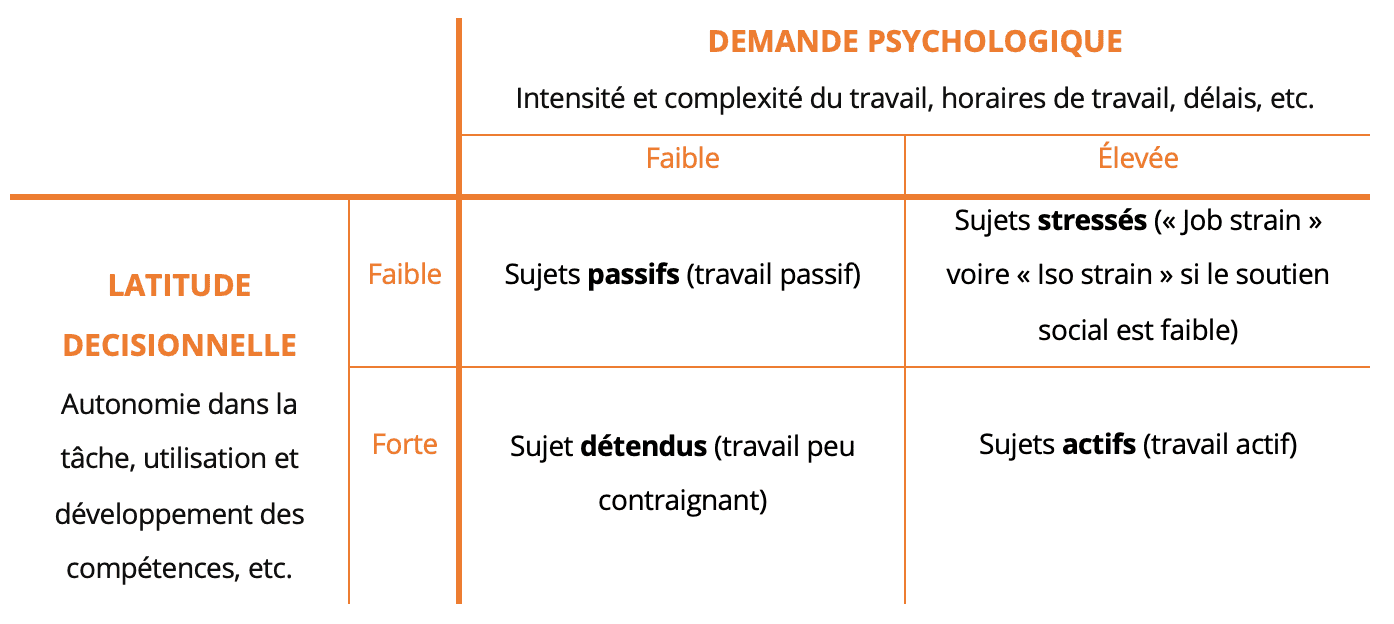

Le modèle de Karasek (1979), enrichi par Karasek et Theorell (1990), constitue l’un des cadres théoriques les plus influents dans l’étude du stress au travail et de la santé psychosociale. Ce modèle repose sur l’idée que le travail peut devenir pathogène lorsqu’il existe un déséquilibre entre les exigences psychologiques imposées à l’individu et sa latitude décisionnelle pour y faire face.

- La demande psychologique (ou exigences psychologiques) renvoie à l’intensité du travail, à la pression temporelle, à la complexité des tâches, ainsi qu’à la quantité d’informations à traiter. Un niveau élevé de demande psychologique implique un rythme soutenu, des délais serrés et une charge cognitive importante.

- La latitude décisionnelle (ou autonomie au travail) désigne la marge de manœuvre dont dispose le salarié pour organiser son activité, choisir ses méthodes de travail et utiliser ou développer ses compétences. Une faible autonomie empêche l’individu d’ajuster son activité en fonction de ses ressources et besoins, ce qui augmente le risque de tension et d’épuisement professionnel.

Selon Karasek, la combinaison d’une forte demande psychologique et d’une faible latitude décisionnelle engendre une situation de « job strain », c’est-à-dire une tension au travail susceptible de nuire à la santé mentale et physique (fatigue, anxiété, troubles cardiovasculaires, etc.).

Par la suite, Karasek et Theorell (1990) ont ajouté une troisième dimension au modèle : le soutien social. Celui-ci se réfère à la qualité des relations sociales dans le milieu professionnel, qu’il s’agisse du soutien des collègues, de la hiérarchie ou du climat de travail global. Un soutien social fort joue un rôle modérateur : il peut atténuer les effets délétères d’une forte demande et d’une faible autonomie. À l’inverse, un faible soutien social accroît la vulnérabilité du salarié face au stress professionnel (« iso strain »).

Ainsi, selon ce modèle tripartite, la combinaison la plus défavorable pour la santé correspond à un emploi à fortes exigences, faible autonomie et faible soutien social, alors qu’un emploi combinant forte autonomie et soutien élevé favorise l’épanouissement, la motivation et la santé psychologique.

Le modèle « Déséquilibre Effort – Récompense » de Siegrist

En complément, le modèle de Siegrist (1986), souvent représenté en parallèle de celui de Karasek, propose une autre approche pour comprendre les déterminants psychosociaux du stress au travail. Ce modèle met en avant le déséquilibre entre les efforts fournis et les récompenses perçues dans le cadre professionnel.

- Les efforts peuvent être extrinsèques, liés aux contraintes objectives du poste (pression temporelle, exigences de productivité, responsabilités importantes, etc.), ou intrinsèques, c’est-à-dire liés à des caractéristiques personnelles telles que le surinvestissement professionnel, la compétitivité ou le besoin de reconnaissance.

- Les récompenses, quant à elles, englobent les rétributions financières, la reconnaissance sociale (respect, estime, soutien), et les opportunités de promotion ou de stabilité professionnelle.

Un déséquilibre effort-récompense survient lorsque les efforts consentis ne sont pas compensés par des récompenses équivalentes. Cette situation génère un sentiment d’injustice, de frustration, et à terme, un risque accru de stress chronique, de troubles psychosomatiques ou de burn-out.

De plus, Siegrist souligne que certains individus peuvent être plus vulnérables à ce déséquilibre en raison de facteurs de personnalité (comme le surinvestissement ou la dépendance à la réussite), ce qui rend le modèle pertinent pour comprendre la dimension individuelle du rapport au travail.

Le modèle « Job Demands–Resources » (Bakker et Demerouti, 2007)

Enfin, le modèle « Job Demands–Resources » (JD-R) proposé par Bakker et Demerouti (2007) met en lumière le fait que les effets du travail sur la santé et la motivation dépendent à la fois des caractéristiques de la situation professionnelle et de la perception qu’en ont les individus.

Selon cette approche, tout environnement de travail comporte à la fois :

- des facteurs de risque (ou job demands) : ce sont les caractéristiques physiques, sociales ou organisationnelles d’un travail qui nécessitent un effort soutenu de la part des employés (Anier et al., 2021). Ces facteurs, lorsqu’ils sont trop élevés, peuvent conduire à l’épuisement et au stress.

- et des facteurs de protection (ou job resources) : ce sont les aspects du travail qui permettent de combler des besoins fondamentaux, qui sont fonctionnels pour atteindre les objectifs de travail et qui stimulent le développement personnel (Anier et al., 2021). Ces ressources permettent de renforcer la motivation, d’améliorer la performance et de protéger la santé des travailleurs.

Le modèle JD-R considère ainsi que les effets négatifs des contraintes professionnelles peuvent être atténués par la présence de ressources suffisantes, et inversement, que des ressources abondantes peuvent compenser des exigences élevées. Il offre donc une vision dynamique et équilibrée du rapport entre contraintes et ressources, intégrant à la fois la prévention du stress et la promotion du bien-être au travail.

Les modèles de Karasek, Siegrist et Bakker & Demerouti se complètent pour offrir une compréhension globale des facteurs psychosociaux du travail.

- Le modèle de Karasek met l’accent sur l’équilibre entre demande, autonomie et soutien social.

- Celui de Siegrist insiste sur la justice perçue entre effort et récompense.

- Enfin, le modèle JD-R propose une approche intégrative, où les exigences et les ressources interagissent pour déterminer à la fois la santé et la motivation des travailleurs.

Quels sont les facteurs de risques psychosociaux ?

L’évaluation des risques psychosociaux (RPS) repose sur l’analyse de plusieurs dimensions du travail identifiées par la recherche comme des sources potentielles de stress, de mal-être ou, à l’inverse, de santé au travail.

Ces facteurs ne sont pas indépendants : ils interagissent dans une dynamique systémique, où les effets dépendent de la manière dont l’organisation du travail est conçue, dont les collectifs coopèrent et dont les salariés / agents perçoivent leur activité.

Selon le modèle C2R développé par l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail), toute situation professionnelle est traversée par une tension entre les attentes de l’employeur (atteinte des objectifs, respect des délais, performance économique) et celles des salariés (reconnaissance, développement professionnel, sentiment de justice).

Cette tension n’est pas problématique en soi : elle est constitutive du travail. Mais elle peut devenir source de déséquilibre lorsque certains éléments, tels que des changements organisationnels, un contexte économique dégradé ou encore une détérioration des relations professionnelles, fragilisent les régulations existantes.

La prévention des RPS ne consiste pas à repérer des symptômes individuels (stress, fatigue, épuisement), mais à identifier et analyser les sources organisationnelles de ces difficultés, afin de mettre en œuvre des actions correctives ou préventives adaptées aux réalités du travail.

Les facteurs de RPS sont généralement regroupés en sept grandes dimensions :

- Intensité et complexité du travail ;

- Horaires de travail difficiles ;

- Exigences émotionnelles ;

- Faible autonomie ;

- Rapports sociaux dégradés ;

- Conflits de valeurs ;

- Insécurité de l’emploi et du travail.

Ces sept dimensions constituent les principaux champs d’analyse des risques psychosociaux.

Elles articulent à la fois des facteurs organisationnels (structure, rythme, objectifs), relationnels (soutien, reconnaissance, coopération) et individuels (valeurs, sens, identité professionnelle).

Chaque dimension peut devenir source de tension et de risque lorsqu’elle est déséquilibrée, ou au contraire facteur de protection lorsqu’elle est régulée par une organisation apprenante, participative et soucieuse de la qualité du travail réel.

1. Intensité et complexité du travail

Ce facteur renvoie à la charge de travail, à la pression temporelle, à la complexité des tâches, à la polyvalence exigée, ou encore aux interruptions fréquentes qui perturbent la concentration.

La psychologie cognitive et ergonomique a montré que lorsque la charge de travail dépasse les capacités d’attention ou de traitement de l’information, cela entraîne une fatigue mentale et une perte d’efficacité, mais aussi un sentiment de perte de contrôle.

Les contraintes de rythme, notamment dans les environnements productifs ou les services à flux tendu, accentuent cette pression, d’autant plus si les objectifs sont peu clairs ou contradictoires. Le salarié se retrouve alors dans une situation de tension décisionnelle : faire vite ou faire bien ? respecter les délais ou la qualité ?

À l’inverse, une intensité de travail maîtrisée, accompagnée de moyens suffisants et d’une reconnaissance adaptée, peut être vécue comme stimulante. Ce n’est donc pas tant la quantité de travail qui pose problème que l’absence de régulation entre les exigences et les ressources (Bakker & Demerouti, 2007).

2. Horaires de travail difficiles

Les horaires atypiques (travail de nuit, en équipes alternantes, astreintes, week-ends) ou imprévisibles perturbent les rythmes biologiques et la vie sociale.

La psychologie de la santé et la chronobiologie montrent que la désynchronisation entre horloge interne et horaires imposés provoque des troubles du sommeil, de la vigilance, voire des pathologies métaboliques.

Au plan psychosocial, ces horaires peuvent aussi générer un sentiment d’isolement et une atteinte à la conciliation vie professionnelle / vie personnelle. L’imprévisibilité des plannings, souvent dénoncée dans les métiers de service, empêche toute anticipation des activités familiales ou sociales, ce qui nourrit le stress anticipatoire et le désengagement.

En revanche, offrir une marge de choix sur les horaires, ou des plannings stables et communiqués à l’avance, constitue un facteur de protection puissant, car cela renforce le sentiment d’autonomie et de maîtrise temporelle.

3. Exigences émotionnelles

Les exigences émotionnelles concernent la gestion des affects dans les relations de travail : tensions avec le public, confrontation à la souffrance d’autrui, nécessité de maîtriser ses émotions, voire de jouer un rôle émotionnel prescrit.

Devoir afficher des émotions conformes aux attentes de l’organisation (sourire, empathie, calme) tout en ressentant autre chose crée un écart émotionnel coûteux psychiquement.

Dans les métiers du soin, du social ou de la relation client, cette dissonance émotionnelle peut entraîner un épuisement compassionnel, une désensibilisation affective, voire une usure professionnelle.

Un soutien social adéquat, une reconnaissance du travail émotionnel réel et des espaces d’expression pour partager les expériences vécues sont des facteurs de protection essentiels. Ils permettent de transformer l’émotion en ressource plutôt qu’en contrainte.

4. Faible autonomie

Une faible autonomie désigne le manque de latitude dans l’organisation et la réalisation des tâches, le faible contrôle sur le rythme ou les méthodes, et l’impossibilité d’utiliser ou de développer ses compétences.

Selon le modèle de Karasek (1979), cette situation est particulièrement délétère lorsqu’elle s’accompagne d’une forte demande psychologique, générant une tension au travail (job strain).

Sur le plan psychologique, le sentiment d’autonomie est un besoin fondamental (Deci & Ryan, 2000). Lorsqu’il est frustré, il peut conduire à un désengagement, une perte de sens, voire à une atteinte à l’identité professionnelle.

À l’inverse, offrir de la marge de manœuvre, de la confiance et des possibilités de participation favorise la motivation intrinsèque, la créativité et la santé au travail.

5. Rapports sociaux dégradés

Le travail est aussi un espace de socialisation. Les relations avec les collègues et les supérieurs sont donc déterminantes pour le bien-être.

Un manque de soutien, des conflits non régulés, ou une absence de reconnaissance peuvent générer un sentiment d’isolement et d’injustice organisationnelle, deux prédicteurs reconnus du burn-out (Maslach & Leiter, 1997).

Selon la théorie de l’autodétermination (Ryan & Deci, 2000), les besoins psychologiques d’autonomie, de compétence et d’appartenance sociale sont essentiels au fonctionnement optimal de l’individu. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, la souffrance psychique s’installe, pouvant aller jusqu’à des arrêts de travail ou des départs prématurés.

Le soutien social perçu, qu’il soit instrumental (aide concrète) ou émotionnel (écoute, reconnaissance), constitue à ce titre un puissant facteur de protection.

(À noter : seul un juge peut qualifier juridiquement des faits de harcèlement. Dans un contexte sensible, il convient de décrire précisément les faits plutôt que de les qualifier.)

6. Conflits de valeurs

Ce facteur renvoie à la dissonance éthique ou au conflit de sens ressenti lorsqu’un salarié ne peut pas exercer son métier conformément à ses valeurs professionnelles.

Il peut s’agir de tensions entre les exigences de productivité et la qualité du travail, d’une perte de sens, ou du sentiment que son travail n’a plus d’utilité.

Les recherches sur la souffrance éthique (Dejours, 1993) montrent que lorsque le salarié est empêché de « bien faire son travail », il subit une atteinte à son identité professionnelle. Ce conflit peut conduire à une détresse morale et, à terme, à des formes spécifiques d’épuisement telles que le brown-out (désengagement et épuisement lié à l’absurdité perçue du travail).

À l’inverse, la reconnaissance du sens du travail, la possibilité de débattre du travail réel et la participation aux décisions permettent de restaurer la cohérence entre les valeurs individuelles et collectives.

7. Insécurité de l’emploi et du travail

L’insécurité professionnelle recouvre à la fois la précarité socio-économique (contrats instables, incertitude sur le salaire ou la carrière) et la peur de la perte d’emploi liée aux réorganisations, aux fusions ou aux changements technologiques.

Selon le modèle du déséquilibre effort-récompense de Siegrist (1996), cette incertitude, lorsqu’elle s’accompagne d’un investissement élevé non reconnu, engendre un stress chronique et une atteinte à la santé psychique et cardiovasculaire. Cela est largement observé lors des suppressions de postes et plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Les effets de l’insécurité ne se limitent pas à la peur du chômage : elle fragilise aussi la relation de confiance avec l’organisation et altère la motivation.

La communication transparente, la prévisibilité des décisions, le soutien lors des transitions et les perspectives de développement professionnel constituent des leviers essentiels de prévention.

Du diagnostic à l’action : mettre en place un plan de prévention efficace

Une fois l’évaluation des risques psychosociaux réalisée, il est essentiel de passer du constat à l’action. L’objectif n’est pas seulement de mesurer les facteurs de risque, mais bien de transformer les résultats du diagnostic en leviers d’amélioration concrets.

En effet, évaluer sans agir reviendrait à neutraliser la portée même de la démarche : l’évaluation n’a de sens que si elle aboutit à la mise en place d’actions de prévention durables.

La prévention des risques psychosociaux (RPS) passe par une démarche structurée et progressive. L’INRS recommande un processus en cinq étapes (Langevin et al., 2020) :

- Préparer l’évaluation des facteurs de RPS ;

- Réaliser l’évaluation ;

- Élaborer un plan d’action ;

- Mettre en œuvre ce plan ;

- Assurer le suivi et l’évaluation des actions entreprises.

Certaines conditions préalables sont indispensables pour garantir l’efficacité de cette démarche :

- un engagement actif de la direction et des parties prenantes tout au long du processus ;

- une communication claire avant, pendant et après les évaluations ;

- une démarche participative, basée sur le volontariat et le respect de la parole de chacun.

L’évaluation des RPS doit idéalement se faire collectivement, par métiers ou par unités de travail, et en dehors de la hiérarchie directe, afin de favoriser l’expression libre et l’intelligence collective. L’approche individuelle reste possible lorsque le collectif est dissous, mais elle ne permet pas le même travail de régulation sur les pratiques et l’organisation du travail.

Comme le souligne Yves Clot, ces espaces collectifs sont précieux pour mettre en discussion les conflits de critères de qualité, c’est-à-dire les tensions entre exigences de production, normes de qualité et contraintes organisationnelles.

La transparence est également cruciale : les salariés doivent être assurés qu’aucune représaille ne suivra leur expression.

1. Un cadre réglementaire à respecter

La prévention des risques psychosociaux (RPS) s’inscrit dans un cadre juridique précis.

L’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques, d’information, de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Conformément à la réglementation, les résultats de l’évaluation doivent être intégrés au Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), mis à jour :

- au moins une fois par an (dans les entreprises de plus de 50 salariés) ;

- et à chaque changement significatif dans les conditions de travail.

Les représentants du personnel (CSE, CSSCT) doivent être associés à cette démarche, notamment lors de la mise à jour du DUERP et de la construction du plan d’action.

Le DUERP sert à identifier et le PAPRIPACT (Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail) à proposer les actions préventives nécessaires. Le PAPRIPACT est un document obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dans lequel on définit, sur une ou plusieurs années, les actions de prévention qui doivent agir sur les risques professionnels identifiés.

2. Construire un plan d’action de prévention : du collectif à l’opérationnel

Une fois les facteurs de risque identifiés, l’enjeu est de définir des actions de régulation du travail. Ces actions doivent viser à réduire les contraintes, renforcer les ressources, et améliorer l’organisation du travail.

L’idéal est de concevoir ce plan d’action de manière participative :

- Lors des entretiens individuels d’évaluation des risques, les salariés peuvent être invités à formuler des propositions concrètes d’amélioration :

« Vous avez identifié cette contrainte dans votre travail. Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait aider à l’atténuer ? » - Des groupes de travail ou espaces de discussion peuvent ensuite être organisés pour échanger sur le travail réel, partager les difficultés rencontrées et faire émerger collectivement des pistes d’action.

- Ces espaces doivent être animés par un facilitateur (interne ou externe) formé à la régulation du travail, afin de garantir un cadre bienveillant et constructif.

Le but n’est pas de refaire une évaluation, mais de co-construire un plan d’action de prévention, adapté à la réalité du terrain et soutenu par les acteurs concernés (salariés, managers, direction, représentants du personnel).

3. Exemples d’actions concrètes de prévention des RPS

Les actions de prévention peuvent intervenir à plusieurs niveaux : organisationnel, managérial, collectif – qui doivent être prioritaires conformément aux principes généraux de prévention du Code du travail (article L. 4121‑2) – ainsi qu’individuel.

La liste qui suit propose des pistes d’action concrètes à titre d’exemple. Il est important de rappeler qu’un plan d’action n’a de sens que s’il est adapté au contexte spécifique de l’unité de travail : les actions présentées ici ne peuvent donc pas être reprises telles quelles dans un plan d’action ou dans un PAPRIPACT sans ajustement préalable.

Au niveau organisationnel

- Clarifier les rôles, les responsabilités et les priorités pour limiter les ambiguïtés de rôle.

- Adapter la charge de travail aux ressources disponibles (répartition équitable, planification réaliste, ajustement des objectifs).

- Améliorer la circulation de l’information : réunions de coordination, outils collaboratifs, transparence sur les décisions.

- Limiter les interruptions (par exemple, réduire le temps de permanence téléphonique, aménager des temps de concentration).

- Mettre en place une charte de déconnexion et des règles claires sur la disponibilité numérique.

- Anticiper et accompagner les changements organisationnels (communication en amont, formation, accompagnement managérial).

Au niveau managérial

- Former systématiquement les managers promus à la gestion d’équipe, à la reconnaissance et au soutien psychosocial.

- Sensibiliser les encadrants aux RPS, à la sécurité psychologique (Edmondson, 2018) et à la prévention du sur-engagement.

- Développer la reconnaissance au travail (feedbacks positifs, valorisation des réussites collectives).

- Encourager des pratiques de management participatif et de régulation collective : réunions d’équipe, échanges sur la charge, ajustements concertés.

Au niveau collectif

- Créer des espaces de discussion sur le travail réel pour exprimer les difficultés et chercher ensemble des solutions.

- Organiser des groupes d’analyse des pratiques ou des groupes d’échange sur la qualité de vie au travail.

- Renforcer la coopération interservices pour éviter les tensions liées à la coordination.

- Instaurer des rituels d’équipe (réunions hebdomadaires, bilans de projets, moments de convivialité) favorisant la cohésion et le soutien social.

Au niveau individuel (prioriser la mise en place d’actions sur les niveaux collectif, managérial et organisationnel)

- Mettre à disposition un accompagnement psychologique (cellule d’écoute, service de santé au travail).

- Proposer des formations à la gestion du stress, au temps et aux priorités.

- Faciliter les aménagements de poste en cas de difficulté ou de surcharge.

prévenir les risques psychosociaux : De l’obligation à l’opportunité

La prévention des RPS ne se réduit pas à une contrainte réglementaire : elle constitue aussi une opportunité d’amélioration du fonctionnement collectif.

Bien organisée, elle favorise un travail de qualité, une meilleure coopération, et contribue à la motivation et à la fidélisation des salariés.

Le travail, lorsqu’il est bien conçu, reste un facteur de santé et d’épanouissement.

Ainsi, la mise en place d’un plan d’action de prévention, fondé sur le dialogue et la participation, représente à la fois une obligation légale, une démarche éthique et un levier stratégique pour renforcer la performance et la qualité de vie au travail.

pour approfondir le sujet

ANACT (2021). Renforcer la latitude décisionnelle au travail : un levier de prévention des RPS.

Anier N., Briere M., Corvisier A., Chignard A., Collin-Vacher A. (2021). RPS et QVT, le pas à pas d’une démarche à succès. Actions concrètes, méthodologie, retour d’expériences. Éditions Tissot.

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands–Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309–328.

Burakova, M. & Leduc, S. (2014). Risques psychosociaux, Qualité de vie au travail : Opposition ou complémentarité ? De la prévention à la promotion de la santé au travail. In C. Lagabrielle, & S. Laberon (ed.) Santé au Travail et Risques Psychosociaux : Tous Préventeurs ? (pp. 73-96). L’Harmattan.

Brun, J.-P., Biron, C., St-Hilaire, F., Université Laval, & Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans les organisations. (2009). Guide pour une démarche stratégique de prévention des problèmes de santé Psychologique au travail. Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail, Université Laval.

Clot, Y. (2010). Le travail à cœur : Pour en finir avec les risques psychosociaux. Paris : La Découverte.

Daniellou, F., Laville, A., & Teiger, C. (1983). L’ergonomie en quête de ses principes. Octarès.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The « What » and « Why » of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.

Dejours, C. (1993). Travail, usure mentale : Essai de psychopathologie du travail. Bayard.

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The Job Demands-Resources Model of Burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499–512.

(Article fondateur du modèle JD-R, très utilisé pour comprendre le lien entre conditions de travail, engagement et burn-out.)

Edmondson, A. C. (2019). The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Wiley.

Gollac, M., & Bodier, M. (2011). Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser.Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des RPS.

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité). (2016). RPS-DU – Outil d’évaluation des risques psychosociaux.

Karasek, R. (1979). Demands, Kob Decision Latitude, and Mental Strain : Implications for Job Redesign. Administrative Science Quarterly, 24, pp. 285-308.

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy Work : Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books.

Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York : Springer Publishing Compagny.

Légeron, P. (2008). Le stress professionnel. L’information psychiatrique, 84, 809 820. https://doi.org/10.3917/inpsy.8409.0809

Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It. Jossey-Bass.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.